26. August 2021

Der Frauendreißiger in Waldsassen

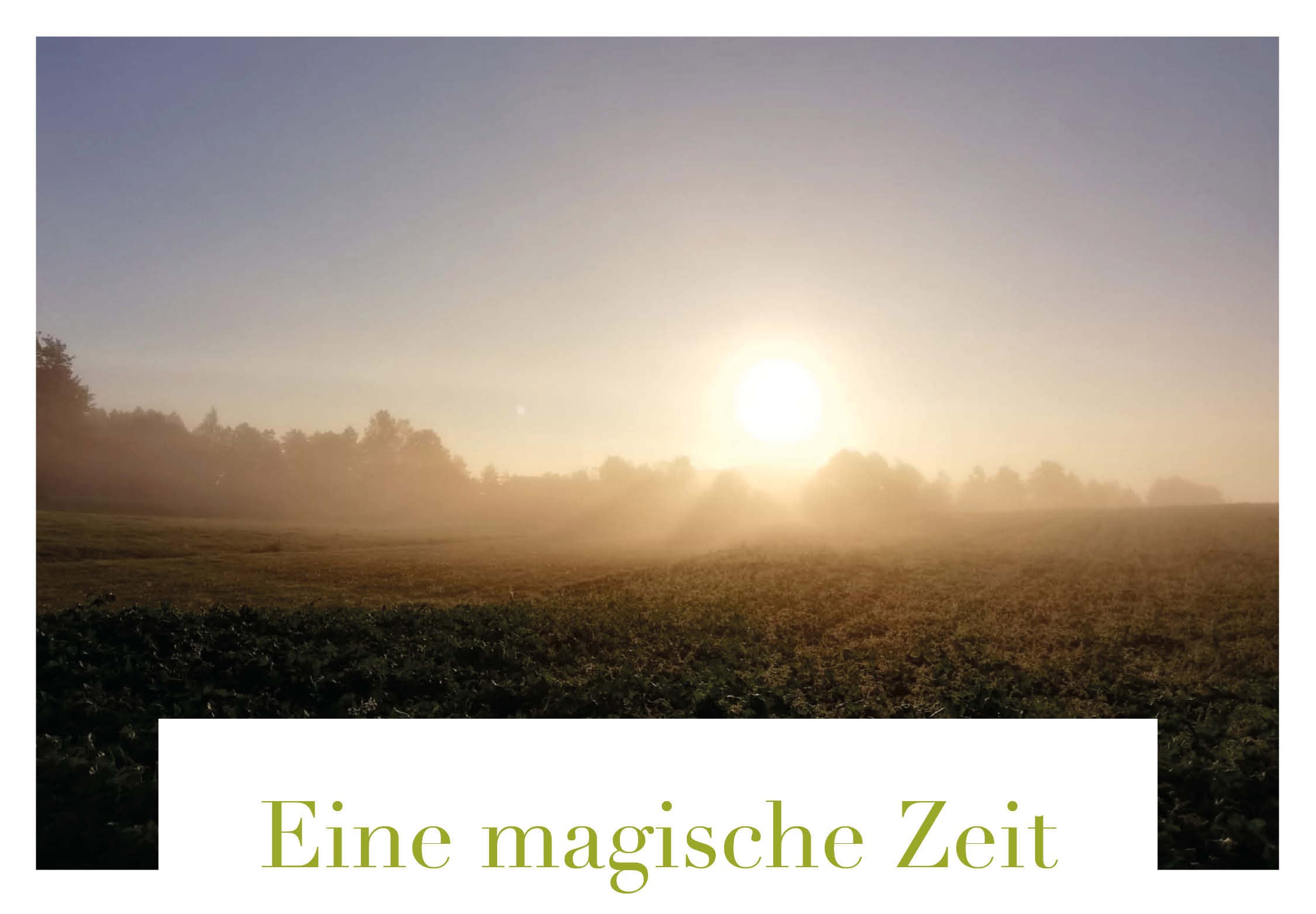

Die Frauendreißiger sind noch einmal eine besondere Kräuterzeit. Die Zeit zwischen Maria Himmelfahrt und Maria Geburt nutzten schon früher die Kräuterfrauen, um noch einmal zu sammeln, zu ernten und zu trocknen. Der Vorrat für die bevorstehende dunkle Jahreszeit wurde geholt, Tinkturen und Öle angesetzt, Räucherkräuter aufgehängt und die Hausapotheke aufgefüllt.

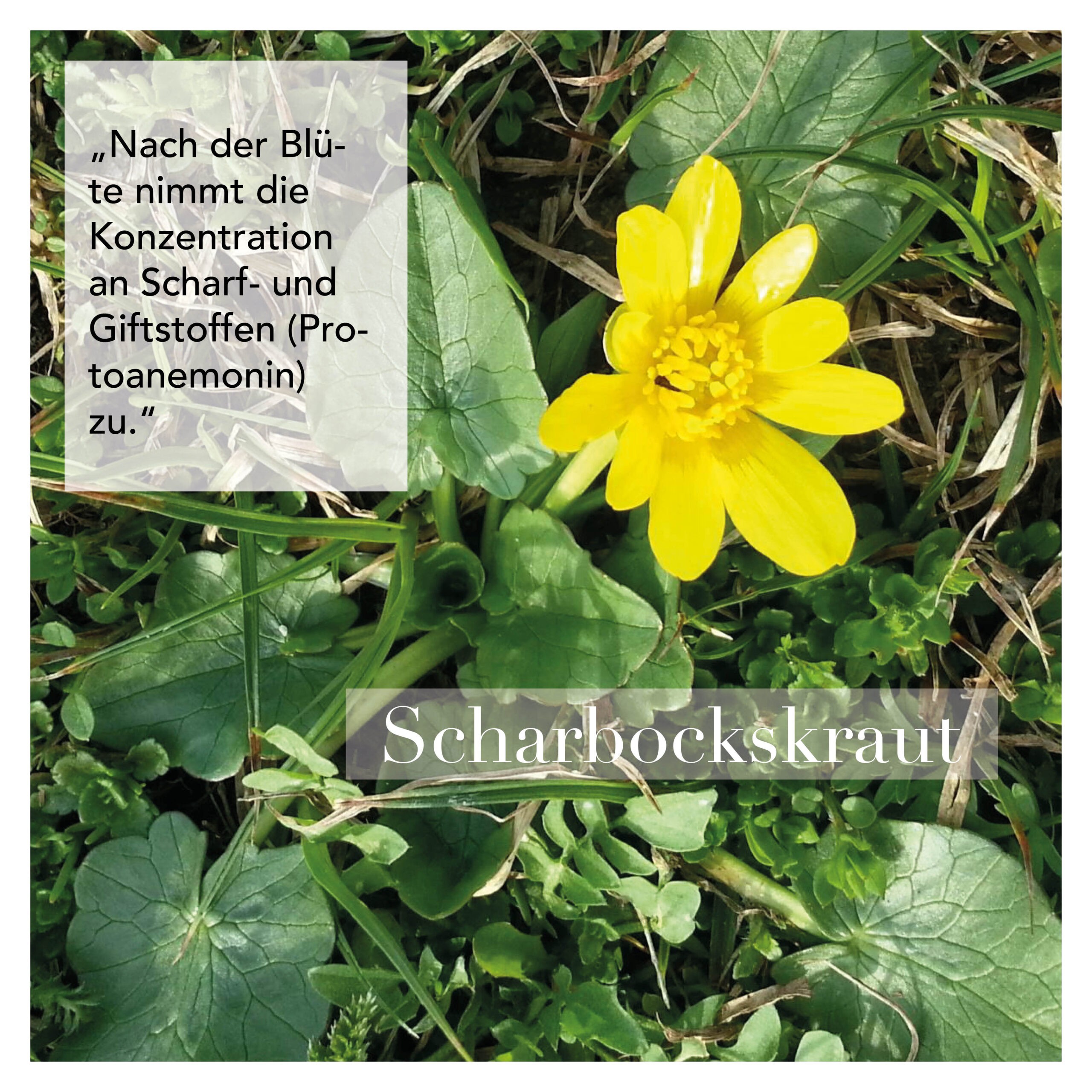

In diesen besonderen Wochen von 15.08. – 12. bzw. 15.09. ist die Heilwirkung der Kräuter am Größten – so hieß es damals. Auch heute nutzen wir diese Tage, und holen uns die Geschenke der Natur, die seit Anfang des Jahres Wind, Sonne und Regen getankt haben und nun alles in sich speichern.

Im Garten des KUBZ Waldsassen freuen sich Petra Stark und Sandra Scherbl jetzt auf die besonderen Führungen im Rahmen der Regio Packerl. Die Ausstrahlung der Marienkräuter und die schöne Stimmung im Garten laden noch mehr als sonst dazu ein, etwas über die Kräuter mit ihren Wirkungen und und ihrer Magie zu erfahren. Und mit dem Inhalt des Packerl können die Besucher diese schönen Momente mit nach Hause nehmen, und auch dort noch einmal genießen.

Was macht ein Regio-Packerl besonders?

Es ist einmal die Zeit, die sich eine Kräuterführerin speziell nimmt und auf dich abgestimmt eine Wanderung mit dir (und deinen Liebsten) durch besondere Orte unserer Region führt.

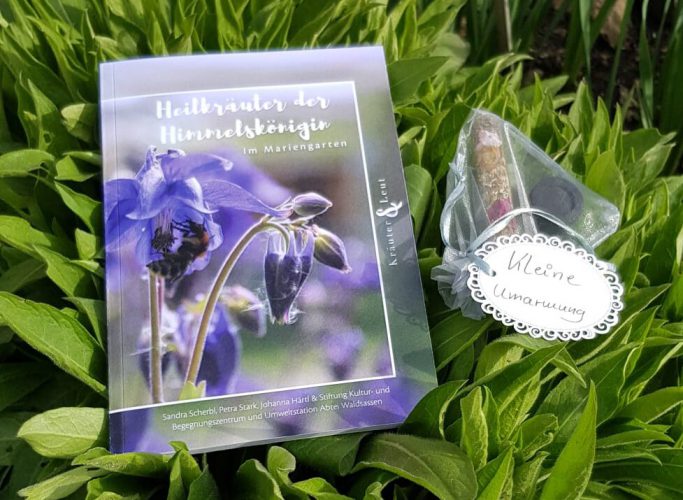

Es ist einmal das besondere Packerl, das es als Geschenk im Wert von 30 € dazu gibt. In feinstem, regional genähten Leinentüchern bündeln wir besondere Mitbringsel aus der Region. hier in Waldsassen gibt es sogar ein extra hierfür zusammengestelltes Büchlein über Marienkräuter dazu!

Diese Wanderung für dich und die Auswahl des Packerls haben wir für dich mit viel Liebe vorbereitet und können dir damit einen Einblick in die wilde Welt der Kräuter geben und auch einen Einblick in die Besonderheit unserer Region.

Bilder & Text: Sandra Scherbl / Cornelia Müller

HINWEIS:

Die Erläuterungen, Steckbriefe, Rezepturen sowie Verwendungshinweise sind nach Überlieferungen der Volksheilkunde, nach eigenen Versuchen und nach bestem Wissen niedergeschrieben. Es bleibt in der alleinigen Verantwortung des Lesers, die Angaben einer eigenen Prüfung zu unterziehen. Werden Methoden, Ideen und Rezepte dieser Seite angewendet, dann geschieht dies auf eigene Verantwortung und Haftung. Anleitungen, Zubereitungen und Rezepte ersetzen weder eine ärztliche Diagnose noch eine entsprechende Therapie. !!!